Para ti la luna, para mí una tuna: Poética del contar, cantar y jugar, por Janet Pankowsky

Janet nos hace abrir los ojos como lunas y los llena de juego, canto y cuento en este texto invitado. ¿O son los ojos del bebé los que se abren […]

Linternas y bosques

Linternas y bosques

Expediciones a la literatura infantil y juvenil

Janet nos hace abrir los ojos como lunas y los llena de juego, canto y cuento en este texto invitado. ¿O son los ojos del bebé los que se abren […]

La narración oral en la primera infancia parte de muchas preguntas pero es una afirmación cuando pensamos en el acceso al libro. ¿Puede haber libro sin narración oral en la primera infancia? Puede, se explorará como un juguete, pero para que cobre vida, el juguete debe ser jugado, contado primero, por el otro. O en esas fascinantes indagaciones escuchaba hace unos días a María Emilia López, a propósito de una conversación que tendremos el próximo 7 de abril en la Jornada de Primera Infancia de SeLee, Semana de Lectura y Cultura Infantil y Juvenil de la Universidad Veracruzana (Si les interesa aquí se pueden inscribir).

Entonces, en ese ensayo de charla, María Emilia también me externó su preocupación por el debilitamiento de la oralidad en nuestras sociedades. Me pareció una perfecta sincronía este artículo de Janet Pankowsky, que pensaba publicar, pues, como leerán, es una defensa y una celebración de la oralidad en la entrada al mundo. Escribe Janet: «…aprendí que las palabras engarzadas en un canto, poema, cuento o juego tienen por sí mismas un atractivo sonoro, simbólico y significativo que los bebés saben leer. Los libros, títeres o instrumentos musicales pueden acompañarnos para iluminar el cielo creativo a condición de no eclipsarlo».

Entonces, en ese ensayo de charla, María Emilia también me externó su preocupación por el debilitamiento de la oralidad en nuestras sociedades. Me pareció una perfecta sincronía este artículo de Janet Pankowsky, que pensaba publicar, pues, como leerán, es una defensa y una celebración de la oralidad en la entrada al mundo. Escribe Janet: «…aprendí que las palabras engarzadas en un canto, poema, cuento o juego tienen por sí mismas un atractivo sonoro, simbólico y significativo que los bebés saben leer. Los libros, títeres o instrumentos musicales pueden acompañarnos para iluminar el cielo creativo a condición de no eclipsarlo».

Su «poética del contar y cantar; del jugar e imaginar», en el que aparece mencionada la propia María Emilia, me condujo a su vez a un libro que me regaló Mariela, mi compañera, recientemente: El centro de la tierra (lectura e infancia) de Jorge Monteleone (Ampersand, 2018). En el primero de sus microensayos, Monteleone dice que cada lectura que hacemos de adultos puede ser un regreso a la infancia. En sus palabras: «la lectura le da a esa infancia un mundo, y con los años tal vez se despierta de nuevo ese mundo de la infancia en el acto mismo de leer». Y emparenta históricamente a la infancia con el paraíso.

A la luz del texto de Janet, vale decir que es la narración oral, previa a esa lectura, la que establece las bases de ese mundo (o si entendemos más ampliamente el verbo «leer», como quería Paulo Freire, podemos quedarnos con la idea de lectura, pues leemos el cuerpo, la voz y el silencio de quien nos cuenta), un mundo que llevamos cargando en presente.

Vuelvo a mirar a los y las que escuchan a Janet contar: quizá recordarán algún aspecto de ese encuentro siempre (lo digo por experiencia, he atestiguado cómo Janet suspende el tiempo). Igual que nosotros al leerla en esta suerte de crónica y testimonio de un cuento, un canto y un juego que tiene mucho de cuento, canto y juego en sí mismo, y también de lucina, luceo, lucere, leuk, de luna, que hechiza y da luz.

«Los narradores, como los poetas, vadeamos los ríos en busca de reflejos que, convertidos en imágenes, entregamos a otros con preferidas palabras», dice Janet, quien, en efecto, escribe en la pantalla con la misma elocuencia con la que escribe en el aire. Y agradezco infinitamente su generosidad con el blog compartiendo otro excepcional texto.

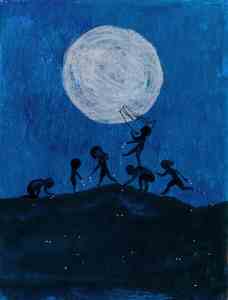

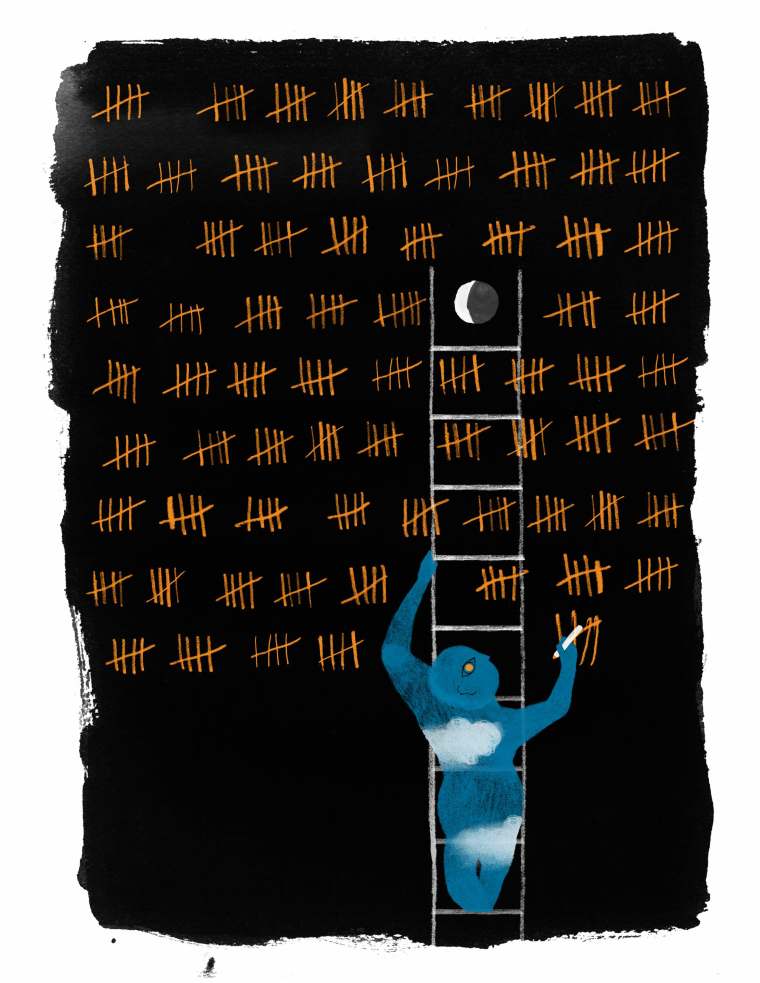

Además me gusta mucho cómo dialoga con el anterior, de Laura Szwarc, enfocado en adolescentes y jóvenes, cómo extiende el festejo del Día Mundial de la Poesía y prende una vela por (el del Día de) la Narración Oral (el pasado 20 de marzo) y otra por el próximo 2 de abril. Y más cerca de la luna con las ilustraciones de Amanda Mijangos y Armando Fonseca, a quienes también agradezco mucho la complicidad. ¡Por muchas experiencias-lunas así!

Adolfo Córdova

Hace unos quince años, en un festival de narración oral, escuché un arrullo que, contrario a su vocación de adormilar, despertó en mí, y en mis compañeras narradoras, reflexiones sobre nuestro quehacer y el deseo de hermanarnos en un sentido abrazo. Era un poema de Pura Vázquez, poeta gallega de la posguerra. No lo he olvidado:

Tal vez se grabó en mi memoria porque una luna me crecía en el vientre, casi luna llena; también porque, por un momento, mis compañeras narradoras contagiadas de belleza se convirtieron en tías y abuelas de la pequeña que venía en camino —eso pasa con las palabras, son poderosas—, y porque los narradores, como los poetas, vadeamos los ríos en busca de reflejos que, convertidos en imágenes, entregamos a otros con preferidas palabras. He robado la luna para ti porque, en los cuentos que nos contamos, es guardiana de las mareas, arquetipo femenino, arcano mayor, fertilidad y diosa, poesía, símbolo de transformación, eco de aullido, reflejo en el agua, madre de la ensoñación, queso para el engaño del tío Coyote y lugar visitado con frecuencia por poetas y “lunáticos”. ¡Tantas ideas en una palabra de dos sílabas y cuatro letras! Que sí, que he robado la luna para ti. He robado una tuna para mí. ¿Cabrán muchas ideas en la palabra tuna que tiene también dos sílabas y cuatro letras? Por muy jugosa que sea la tuna es bastante más concreta, más simple, aunque también tiene espinas. Pero tuna y luna juntas son binomio fantástico, son juego y rima, sonoridad que se goza porque la palabra también nos es dada para jugar. Que sí, que he robado una tuna para mí. Y para ti también si quieres jugar; entre lunas y tunas, vamos a reflexionar sobre la narración oral durante la primera infancia como una poética del contar y cantar; del jugar e imaginar. Sólo por si acaso y para comenzar: Hablemos pues del juego de los cuentos en las sesiones con públicos de primera infancia. Cada encuentro es irrepetible aunque sigamos un mismo plan y barajemos similares estrategias comunicativas. Quiero compartirles una experiencia: la primera vez que Eva Janovitz me invitó a contar para bebés eché en un bolso títeres, instrumentos de percusión, juguetes, libros, guitarra y, con ese cargamento, caminé entre puestos diversos para llegar a la Biblioteca Vasconcelos. Lo dispuse todo cerca de mí. El público estaba sentado en medio círculo: mamás, papás y bebés. La sesión fue muy sonora y activa pues pronto el público tomó como suya la responsabilidad de hacer sonar los instrumentos, compartirlos entre ellos, llevárselos a mamá, gatear hasta la guitarra y… entre todo ese barullo, también la de escuchar. Ese día aprendí que las palabras engarzadas en un canto, poema, cuento o juego tienen por sí mismas un atractivo sonoro, simbólico y significativo que los bebés saben leer. Los libros, títeres o instrumentos musicales pueden acompañarnos para iluminar el cielo creativo a condición de no eclipsarlo. Los narradores consideramos siempre cinco “personalidades” del cuento, así las llamó Francisco Garzón Céspedes, maestro de muchos en Iberoamérica: personalidad del cuento, del público, del narrador, del lugar y de la circunstancia. Mientras más nos adentramos en cada una de ellas, más preparados estamos para que el arte de narrar sea vivencia significativa para todos. Solemos plantearnos preguntas: ¿Cómo elegimos los cuentos que contamos? ¿Cómo traducimos el lenguaje escrito al oral? ¿De qué recursos echamos mano para resonar con los diversos públicos? ¿Cómo me adapto al espacio para que éste apoye mi narración? ¿Qué circunstancias tendrán efecto durante mi sesión? Y sobre todo, ¿cómo descubro lo que habita en mí para que cuerpo, gestualidad, mirada, movimiento, imaginación, voz y silencio hablen a los más pequeños con el lenguaje elocuente de los cuentos? Con algunas de estas personalidades trabajamos todo el tiempo, otras son más circunstanciales; el trabajo con los cuentos y con uno mismo es entrenamiento constante. Por eso, las siguientes líneas versarán más sobre nuestro instrumento: nosotros mismos. En un espejo de agua se asoma la voz y ve a la palabra; el cuerpo quiere mirarse y se descubre en el movimiento; un gesto queda detenido en la mirada del reflejo y la escucha se pone atenta mientras se asoma la luna para transformarse en poesía y acertijo:

Desde el vientre materno escuchamos voces y, al nacer, se percibe la fascinación que una voz puede provocar. Una voz que canta, arrulla, cuenta, juega consigo misma es gran compañía en el tránsito de crecer. En el cuento «El idioma del Paraíso» de Verónica Murguía descubrimos el horror: un rey prohíbe a un grupo de nodrizas hablar, cantar, murmurar, ni siquiera rezar con unos bebés recién nacidos para descubrir, según él, la lengua original que brotaría de los pequeños sin la influencia de la palabra de sus cuidadoras. El resultado es atroz. “El único idioma que poseían los niños era el de las lágrimas… El llanto era el idioma de la humanidad; el del Paraíso seguía siendo un misterio.” [2] Los adultos también crecemos cuando nos permitimos el gozo de hablar con los bebés y descubrir, junto con ellos, el asombro de emitir las primeras palabras. En las ocurrentes composiciones de los que estrenan el lenguaje, descubrimos continuamente lo que por su uso cotidiano olvidamos: el lenguaje es hermoso y sofisticado, libre y juguetón, es la habitación propia en la que nos reconoceremos como seres complejos, más complejos que el mismo lenguaje con que tratamos de definirnos y definir el mundo. Escuchar a un bebé; “leer a un bebé” como dice María Emilia López [3] despierta en nosotros intuiciones profundas e improvisamos cantos, cuentos y juegos que dan seguridad y un sentido de pertenencia a los niños. Las narradoras también “leemos niños” y trabajamos con nuestra voz y lenguajes de manera más consciente. Sé que mi voz tiene volumen, tono, matiz, emoción y ritmo por lo que puedo crear personajes y atmósferas, expresar sentimientos genuinos, conmover, sorprender, asustar, generar suspenso, establecer complicidades, interpretar, calmar y jugar con cantos, ruidos y cualquier invento para que las palabras exploren más posibles significados y logren más efectos, y afectos. Las retahílas, rimas, cantos y poemas populares nos acercan entre generaciones. Fue en el asilo para ancianos Concepción Béistegui que me enseñaron variaciones de lunas luneras que yo no conocía y que ahora comparto con los más pequeños:

En el cuento Mi amor de Beatrice Alemagna ajusté el texto a la popular canción «Arroz con leche», juego con los niños asegurando que ellos no conocen esta canción tan viejita y siempre me demuestran entusiasmados que estoy equivocada y se arrancan a cantar la canción. Naturalmente asumo que son viejitos disfrazados de preescolares y se ríen de mí, ¿cómo pueden saberse esa canción si no? De alguna manera sabia es verdad lo que digo, ¿cuántas generaciones viven dentro de nosotros manifestándose en cantos y cuentos populares? Somos herederos de hilados de palabras que todavía se dejan hilar y deshilar y que nos cobijan del paso del tiempo abrazados a una abuela humanidad. Elijo cantar tonadas sencillas para que compartamos la voz. Si tú cantas conmigo, tendré la certeza de que los cuentos nos integran a una misma comunidad que goza con las palabras.

Así cantando la «Canción del tambor» de Nora Galit presento al leoncito travieso que en lugar de dormir, el muy transgresor, salió a buscar con quien jugar. Suena fuerte el tambor cuando comienza su peripecia y, suave cuando termina junto a su mamá Leona listo para, ahora sí, dormir. La voz da realidad a lo imaginario. En el mismo cuento, ¿Están dormidos? de Constance V. Kitzing, el leoncito pregunta si los conejos, jirafas, elefantes, pájaros y peces están dormidos. Con la voz, cada personaje interpelado se recrea y se “ve” en el escenario de la mente que cada escucha tiene.

La voz con sus pausas es invitación para que contemos juntos: “Era una noche oscura y tenebrosa; en una casa oscura y tétrica; en una habitación oscura y sombría se escuchó de repente un… (tápense los oídos) un…”. Basta que yo empiece para que los niños se sumen y griten conmigo, como este juego se repite a lo largo del cuento, los gritos suelen ir creciendo y la diversión también. Es importante decir que este supuesto cuento de terror genera risas. Los niños de tres a seis años se identifican con el protagonista: Memo Monstruito no puede dormir porque tiene miedo, ha soñado que se le aparece —¡qué susto!— un niño. Papá Monstruo le lleva un vaso de lodo helado, le canta una preciosa canción de cuna que, si me permiten, les cantaré ya que seguro querrán tan dulce arrullo para sus niños… (La canción es el famoso arrullo de Brahms en versión grito discordante) y le lee su cuento favorito, el de “El monstruito valiente”. Los niños de preescolar predicen todo el cuento a partir de la información y las pausas que les permiten intervenir. [5]

Después de tantos sustos, nada mejor que tomar el miedo en nuestras manos, mirarlo fijamente porque, cuando lo miramos, se hace más pequeño, y meterlo en un canto de palabras inventadas:

Volumen, tonos, matiz, emoción, ritmo, silencios… La voz: palabra de una sílaba, tres letras e infinitas posibilidades.

Un gran territorio a descubrir en la primera infancia es el cuerpo. La intuición es brújula, el cuerpo de mamá y de los otros es mapa reflejado en un espejo y la observación, el tacto y el movimiento son algunas de las herramientas que empleamos en esta aventura. Para este camino que emprenden los héroes pequeños no deberían de faltar cantos, cuentos y juegos: son sabios donantes que nos ofrecen palabras para cumplir con la misión de conocerse a uno mismo y así construir la propia identidad y la autoestima.

Frente a los niños de preescolar digo y hago: “arriba, arriba, arriba… ¡y abajo!”. Y es tal el deseo de explorar juntos que nunca hace falta solicitar la participación, sale el cuerpo, curioso y espontáneo, a moverse. Toda la concentración está puesta en este juego de imitación. “Manos arriba, manos abajo, manos a los hombros, manos a la panza…”. Los exploradores, no cabe duda, conocen ya su territorio pero la narradora dice “a la cabeza” y ¡lleva las manos a la panza! Surge un dilema: ¿a quién le hago caso, al movimiento o a las palabras? En este duelo gana el cuerpo. El lenguaje no verbal revela más que las palabras. Intuimos desde pequeños que el cuerpo expresivo es menos manipulable que las palabras. Y los niños se ríen porque ellos sí saben y es la adulta frente a ellos la que se equivoca.

Los exploradores han descubierto Movimientópolis en Cuerpolandia, son más audaces que Cristobal Colón y les encanta demostrarlo. Muchos cuentos les dan la oportunidad de jugar con palabra y movimiento simultáneamente. Para que podamos contarlos juntos, les enseño los movimientos primero pero, ¡ay! la cuentacuentos se ha distraído, ¡pregunta si pueden hacer esto y esto otro y se asombra porque los niños sí pueden hacerlo todo! Aparente escepticismo que sirve para plantear un reto, ningún héroe rechaza los desafíos propios de su aventura. ¿Ustedes pueden extender el brazo derecho con la palma de la mano hacía arriba? ¡Ah. sí pueden! ¿Y el izquierdo? ¿Y pueden cruzarlos sobre el pecho y palmear los hombros con las manos? Órale, sí pueden. Pues entonces vamos a contar-cantar juntos y decimos:

“Un lunes por la mañana el rey, la reina y el príncipe vinieron a buscarme. El rey, la reina y el príncipe también y, como yo no estaba el príncipe habló: vendremos otro día y esto se acabó.”[6]

La aventura no está exenta de riesgos. Nunca faltan los pequeños que se acercan a mostrarme sus heridas de exploradores: “me caí”, “me raspé”, “mira mi rodilla” y, como nos miramos en los otros, hasta las marcas invisibles de un tropiezo antiguo aparecen nuevamente para ser reconocidas y validadas. La gesta de los héroes pequeños también merece ser cantada y escuchada con interés y atención.

La narración oral involucra todo el cuerpo, somos mucho más que cabezas parlantes. Con el cuerpo establecemos juegos, enfatizamos ideas, construimos espacios y objetos imaginarios, jugamos con la proximidad y con planos, expresamos emociones, revelamos inquietudes del alma, nos exponemos a la mirada del otro, rompemos el silencio con palmadas y otras percusiones, creamos personajes… Tan solo las manos son pinceles en el lienzo del aire.

Los cuentos son la luna y nosotros la marea; nunca se aquieta el movimiento si la imaginación convoca.

Un gesto es tan elocuente que bastó que la Muerte le hiciera uno al joven sirviente del rey para que éste pidiera un caballo prestado y huyera lejos a Samarkanda, allí donde la amenazadora huesuda no lo encontrara. El cuento es tan famoso en sus diversas versiones que bien sabemos que lo que parecía un gesto de amenaza era de sorpresa por ver al joven tan lejos de Samarkanda en donde la Muerte debía encontrarlo esa misma tarde.

En la narración los gestos dan el toque mágico a la fuerza de la palabra. Con un gesto sostengo papalotes imaginarios: brazo levantado, puño cerrado y un montón de papalotes volando. En cuanto lanzo el pregón que ofrece papalotes, los niños se estiran para recibirlos de mi mano. Con un gesto mis manos se convierten en orejas de conejo, muy contagioso, por cierto, pues los niños también hacen, con sus manos, orejas que se agitan a lo largo de todo el cuento. Puedo hacer oleaje marino con un gesto y extender la larga cabellera de Rapunzel; puedo hacer crecer al monstruo hasta la risa o el espanto y puedo hacer un juego de predicciones y opuestos cuando mi gesto dice que el palacio del pequeño rey era muy, muy, muy… —las manos describen lo más pequeño— pero el cuento dice que era muy, muy… ¡grande!

Un gesto hace llover: ¡saquen su paraguas! Y también aparece al sol: ¡pónganse las gafas oscuras! Y siempre me ha maravillado como un gesto hace visible lo imaginario cuando señalo al piso con la mano y pregunto por el señor zorro que lleva todo el cuento trabajando, los niños que están sentados atrás se levantan para poder “ver” al zorro que señalé ahí tirado.

He robado la luna y robo ahora este par de versos que en el fondo de un romance vi.

Romance: número indefinido de versos octosílabos, estrofas, rima asonante, ritmo y un lector que proyecta su saber y sentir en imágenes.

La mirada en la narración oral es como las mamás: atiende simultáneamente una diversidad de asuntos… Es, como se dice ahora, multitask. El narrador mira adentro de sí mismo para poner palabras a la secuencia de acciones del cuento que interiorizó, adentro están también las imágenes que vio desde la primera lectura —una telepatía de imágenes sucede entre el narrador y el público y, aunque el universo imaginativo de cada quien es vasto y personal, si el cuento no detona imágenes en el narrador, tampoco lo hará en los escuchas. A veces, interviene otra mirada, una mirada “metanarrativa” que hace que el narrador se mire a sí mismo y vaya valorando los efectos de su narrar hasta que, de pronto, la total conexión sucede, una especie de “no mirada” —no se me ocurre cómo será que el alma pueda mirar— pero sé que todo se percibe integrado en un acto comunicativo profundo.

Simultáneamente la mirada del narrador se posa en todo y en todos. Su narración nunca es unívoca, el entorno la matiza y le da elementos para jugar. Pero la mirada busca siempre a sus pares: las otras miradas, sin ellas, nada sería posible porque, como dice el maestro de narradores Francisco Garzón Céspedes, el narrador cuenta en la mirada de quien lo escucha, es ahí, en la mirada del otro que sucede la magia.

Por eso los cuentos, cantos y juegos son ellos mismos y son otros. Son la manera de decirle a los pequeños: te miro, me importas, nada tuyo me es ajeno, me reconozco en ti. Es la mirada la que convierte a la narración de cuentos en un arte afectivo y, por eso, necesaria e insustituible.

En el aire conmovido

“¿Y dónde está la luna?”, preguntó durante incontables noches mi hija cuando tenía 2 años. ¿Qué mejor respuesta para una pregunta, cualquiera que sea, que volver la mirada hacia el firmamento? La buscábamos juntas y había alegría en la respuesta: ¡Mira, Irene, ahí está! Porque la luna siempre está aunque a veces parezca leve sonrisa rodeada de oscuridad. ¿Qué sabiduría profunda la llevaba a preguntar por ella?

Un año después fundamos una biblioteca comunitaria en una zona industrial del Estado de México, fue nuevamente la intuición de la niña la que nos dio el nombre perfecto: “La casa de la luna”. Tenía casa nueva aquella luna que robé tres años antes. Supimos que no habría mejor habitación para la lectura ni mejor anfitriona en ella que la luna. Y así fue durante los años que pudimos sostenerla. Nos visitaron niñas con abuelas amorosas que también necesitaban cuentos; niños juguetones con mamás que también necesitaban jugar, y muchos, muchos cuentacuentos. No todos tenemos una casa de la luna en donde se nos alimente con cuentos, no todos tenemos una casa de la luna, no todos tenemos una casa, no todos tenemos, no todos, no.

Pero la luna siempre está…

…y están los cuentos, y los cantos y los juegos…

…aunque a veces parezcan leve sonrisa rodeada de oscuridad.

Despedirse cantando es promesa de reencuentro, es sembrar una semilla de “hola” en el adiós, es invitación para no dejarse de asomar al fondo del río…

[1] García Pérez, Jorge Antonio. “Poemas para cantar” CD del autor. [2] Murguía, Verónica, (2003) “El idioma del Paraíso” p. 17. en El ángel de Nicolás, Biblioteca Era. [3] López, María Emilia, «Cómo leer… un bebé» (FILIJ 2018) https://www.youtube.com/watch?v=7rje-ov1FQQ [4] V. Kitzing, Constance. ¿Están dormidos? Colección Ojitos pajaritos, FCE. [5] Duran, Alan. Memo Monstruito tiene pesadillas, editorial Norma. [6] Schulevitz, Uri. Un lunes por la mañana. Los especiales a la orilla del viento, FCE.

Alemagna, Beatrice (2009) Mi amor. México, Colección Los primerísimos, Fondo de Cultura Económica. Duran, Alan. (2007) Memo Monstruito tiene pesadillas. México, Editorial Norma. García Pérez, Jorge Antonio. “Poemas para cantar”. México, CD edición del autor. López, María Emilia, Conferencia en la Biblioteca Vasconcelos: Cómo leer… un bebé. México, FILIJ 2018 https://www.youtube.com/watch?v=7rje-ov1FQQ Murguía, Verónica, (2003) “El idioma del Paraíso” en El ángel de Nicolás. México, Ediciones Era. Schulevitz, Uri. (2003) Un lunes por la mañana. México, Colección Los especiales a la orilla del viento, Fondo de Cultura Económica.

V. Kitzing, Constance.(2010) ¿Están dormidos? México, Colección Ojitos pajaritos, Fondo de Cultura Económica. La Semana de Lectura y Cultura Infantil y Juvenil, SeLee 2021, organizada por la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz llega a su segunda edición. Ha sido una ilusión, desde que nació SeLee en 2019, apoyar a la coordinación de Sara Elena Benavides, Daniel Domínguez, Martha Castro y Mayra Goxcon. Este año habrá una Jornada de Primera Infancia con la participación de Evelio Cabrejo, Beatriz Soto Martínez, María Emilia López, Maru Urbina y otras especialistas en primera infancia, además de un taller para bebés y familias de Ruth Galicia Islas. Todo gratuito pero se requiere inscripción. El resto de la semana habrá otras actividades como talleres para niños, niñas y jóvenes, cine debate, narración oral y mesas de discusión. Además mi clase anual de Introducción a la Literatura Infantil y Juvenil, materia optativa de la Especialidad de Promoción de Lectura de la UV será abierta. Aquí pueden descargar toda la información: SeLee 2021. Jornada de primera infancia. PDF SeLee Programa en extenso.

Que sí,

que he robado la luna para ti

en el fondo del río la vi

y con redes

la recogí.

Que sí,

que yo traigo la luna para ti. [1] Pon una hoja tierna de la luna

debajo de tu almohada

y mirarás lo que quieras ver.Jaime Sabines

Cisne redondo en el río,

ojo de las catedrales,

alba fingida en las hojas

soy…

Federico García Lorca

Espejo de agua en tres tiempos:

1. Voz y palabra

Luna, luna, luna,

luna lunita luna e

e e e

dame una tuna

luna e

Luna, luna, luna,

la que me diste se me fue

e e e

a la laguna se me fue.Luna lunera cascabelera

Debajo de la cama tienes la cena.

Luna lunera cascabelera

Cinco pollitos y una ternera

Luna lunera cascabelera

Ojos azules, cara morena.

Luna, lunera, cascabelera,

Toma un ochavo para canela.

Luna lunera, cascabelera

Dile a Perico que dónde me espera

Allá en el risco, en la ladera

Comiendo higos, comiendo brevas.Había una vez

un bicho raro

un ser algo extraño

que salió de un bordado…

con esta sí, con esta no

con una señorita él se encontró…Muy fuerte suena mi tambor,

muy fuerte suena mi tambor

y tan fuerte suena

y tan fuerte suena

que la leona se durmió…

Muy suave suena mi tambor,

muy suave suena mi tambor

y tan suave suena

y tan suave suena

que leoncito se…

¿Se durmió? ¡Claro que no!—¡Oigan! ¿Los conejitos están dormidos?

—Sí —respondió mamá Conejo—, los conejitos están dormidos.

Y cuando llega al mar, ¿cómo va a preguntar?

—Oigrgran, ¿los pueces establablablan dormiriridos?

¡Puaj! ¡Este cuento está mojado!

Mamá Pez contesta con respuesta burbujeante y silenciosa. [4]

Había un vez un monstruito muy… (valiente)

que un día salió a pasear al…(parque)

ahí se encontró con unos…(niños)

y con unas… (niñas)

y no les tuvo… (miedo)Paké, paké tu me tata

Paké, paké tu me ta

Tu tu a tu tu e tata

tu tu a tu tu e ta2. Cuerpo y movimiento

Mi cabeza dice: sí

mi cabeza dice: no

sí sí sí sí sí

no no no no no

y este cuento se acabó.Mis hombros dicen: sí

mis hombros dicen: no

sí sí sí sí sí

no no no no no

y este cuento se acabó.Mis manos dicen: sí

mis manos dicen: no

sí sí sí sí sí

no no no no no

y este cuento se acabó.Mis pies dicen: sí

mis pies dicen: no

sí sí sí sí sí

no no no no no

y este cuento se acabó.Es mar la noche negra;

la nube es una concha;

la luna es una perla.

Juan José Tablada.

3. Del gesto a la mirada

“Por el cielo va la luna

con el niño de la mano”.La luna vino a la fragua

con su polisón de nardos.

El niño la mira mira.

El niño la está mirando.

mueve la luna sus brazos

y enseña, lúbrica y pura,

sus senos de duro estaño.

Federico García Lorca

En las noches claras,

resuelvo el problema de la soledad del ser.

Invito a la luna y con mi sombra somos tres.

Gloria Fuertes

Que sí,

que he robado la luna para ti

en el fondo del río la vi

y con redes

la recogí.

Que sí,

que yo traigo la luna para ti.

NOTAS

BIBLIOGRAFÍA

* Janet Pankowsky es Licenciada en Letras Inglesas, profesora, escritora y contadora de cuentos. En el año 2000 se encontró con la narración oral y, desde entonces, se ha dedicado a narrar cuentos en museos, escuelas, hospitales, parques, comunidades, ferias del libro, librerías, bibliotecas, ¡en cualquier lugar! porque sabe que la palabra construye espacios de convivencia para compartir la imaginación. Janet juega malabares con palabras para encontrarse en las miradas de quienes la escuchan, para buscar la belleza visible y oculta, para recuperar los silencios pero no quedarse callada. Ha participado en festivales de narración internacionales como: Alajuela Ciudad palabra en Costa Rica; Festiwal Opowieści en Varsovia, Polonia; Cuentos para una añeja ciudad, en La Habana, Cuba; Vivan los hombres, ellas cuentan de Cali, Colombia; Cuentos grandes para calcetines pequeños en la ciudad de Oaxaca; Abrapalabra y Festival de Santa Catarina de la Ciudad de México, entre otros. Se pueden escuchar sus cuentos en escuelas, ya sea por parte del programa de Arte y cultura de la SEP o del Fondo de Cultura Económica con quien también colabora en librerías; también en sedes de Alas y raíces de la Secretaría de cultura, de Tiempo de contar del INBA, de Regaladores de palabras de la UNAM, entre otros. Fue becaria del programa de Creadores escénicos del FONCA 2016.

¡Jornada de primera infancia en SeLee!

También puede interesarles

Alimentar la capacidad metafórica: primera infancia y derechos culturales, por María Emilia López

‘La narración oral sucede en la mirada de quien escucha’: Janet Pankowsky. Un cuento, una teoría y el silencio

¿Pirotecnia o artificio?: libros para bebés

El bebé que fuimos

¿Quién arrulla a quién? Canciones e historias para mamá

Tengo miedo y tú no me vas a ceer. Libros para la noche de niños pequeños

Entrada No. 213.

Autora: Janet Pankowsky. Autor de intro: Adolfo Córdova.

Ilustración de portada: Amanda Mijangos.

Fecha original de publicación: 31 de marzo de 2021.

hOLA!! ME GUSTARÍA TENER MÁS INFORMACIÓN Y LAPARTICIPACIÓN EN EL BLOG, SI ESPOSIBLE, SOY ESCRITORA PARA NIÑOS Y ADULTOS (perdón las mayúsculas, son de entusiasmo)

Atte Adela Theill

¿Por qué hay datos en inglés? Detalle que me gustaría saber.

________________________________